「釧路の産業」と聞いて、何を思い浮かべますか? 海産物で有名な港町ですが、実は漁業に隠れてもうひとつ「石炭産業」があります。釧路は日本で唯一、いまだに現役の「坑内掘り炭鉱」があるマチなのです。

「昔の産業」「過去のエネルギー」と思われがちな石炭ですが、今日現在も採掘され続け、人々にエネルギーを届けています。今回はそんな釧路の炭鉱の歴史についてお話しします。

北海道の炭鉱はじまりの地

北海道には数多くの炭鉱がありますが、その中で初めて採掘が行われたのは1856年、現在の釧路市益浦においてでした。函館に寄港する外国船に石炭の供給を求められたことが始まりで、そこから政府は全国各地の炭鉱地を調査し、本格的な採炭事業に乗り出します。

釧路炭田にも財閥資本が投入され、大手の炭鉱会社と中小会社によって活発に採掘が進められていきました。

太平洋炭礦株式会社の成り立ち

釧路炭田での本格的な採炭は、1885年に安田財閥によって開坑された「安田炭鉱(春採坑)」から始まります。

安田財閥は現在の弟子屈町川湯において硫黄鉱山を経営しており、その精錬や鉱石を輸送するため多くの石炭が必要だとして採炭事業に進出しました。しかし1896年には硫黄の採掘事業を休止、その影響もあってか1914年には春採坑も休山します。

そして1917年、休山中だった春採坑に目をつけたのが鉱山業に実績を持つ実業家の木村久太郎でした。彼は春採坑を買収し、さらに1920年には大手財閥の資本が入った三井鉱業が持つ別保坑と合併を果たし「太平洋炭礦株式会社」を設立します。

大手資本との経営が確立した結果、それまでツルハシによる手掘りであった採炭は、電動カッターやドリルなどを使用した機械作業へと移り変わっていきました。

太平洋炭鉱の最盛期

日中戦争の開戦後、1938年あたりから国からは石炭の増産が求められました。

その頃には大平洋炭鉱の鉱区合わせて年間80万トン以上の出炭量になっていましたが、戦争需要や機械による効率化もあって1940年には100万トン以上の出炭量を記録します。

その後国の方針により一時的な休坑を強いられますが、1945年には採炭を再開、より多くの石炭を求めて海底へと坑道を掘り進めていきます。

海底炭へ舵を切ったこと、またそのための新坑を開発したことが功を奏し、1960年には再び100万トン以上の石炭の産出を達成しました。

衰退していく石炭産業

戦後も経済復興のために石炭の増産が叫ばれますが、国内では1960年をピークに炭鉱の閉山が相次ぎました。石炭販売の自由化による競争の激化、エネルギー転換政策による石油への過渡期であったことが主な要因です。

釧路炭田でも1964年から1969年にかけて明治鉱業の各炭鉱が、1970年には雄別炭鉱の各炭鉱が閉山を選びます。大手炭鉱会社が次々と撤退し、釧路では太平洋炭礦を残すのみとなりました。

ちなみに、日本国内で現在も稼働中の炭鉱はすべて北海道にあります。

石炭の採掘方法には「露天掘り」「坑内掘り」の2種類がありますが、地表から近い場所の石炭を採掘する「露天掘り」の炭鉱は石狩炭田と留萌炭田に7ヶ所、そして坑道を掘り進める「坑内掘り」の炭鉱は日本で釧路が唯一です。

海底に活路を見出し今も生きる炭鉱

厳しい状況下で、海底炭に活路を見出した太平洋炭礦の年間出炭量は、1969年に初の200万トン超えとなりました。さらに海外の優れた技術に学び、徹底した機械化と効率化を進め、独自の採炭方式を編み出し技術革新を進めていきます。

石炭産業全体が苦境の中、1977年に出炭量は同社最大の約261万トンを記録します。1985年以降も200万トンを超える年が続くなど、人員数に対して効率的な生産が進められてきました。

海底で採掘を行うための技術向上と、安全性や効率化を徹底した企業努力を続けていましたが、ついに事業継続が困難となり、2002年に太平洋炭鉱は閉山を迎えます。地元民の産業存続を願う声で「釧路コールマイン株式会社」に引き継がれ、事業を縮小しながらも今もなお高い採炭技術で年間50万トンの石炭採掘事業を続けています。

いまだ現役の石炭エネルギー

2024年現在、日本では火力発電が70%を占めており、さらにその中でも石炭の割合は30%を超えています。意外にも、過去のエネルギーではなくまだ現役なのです。

釧路コールマインが採掘する海底炭は硫黄分が少なく低公害であることから、主に工場や火力発電などに利用されています。特に発電では「エネルギーの地産地消」として、採れた石炭を電気エネルギーに変えて市民に供給しています。

実際に触れてみたい方は

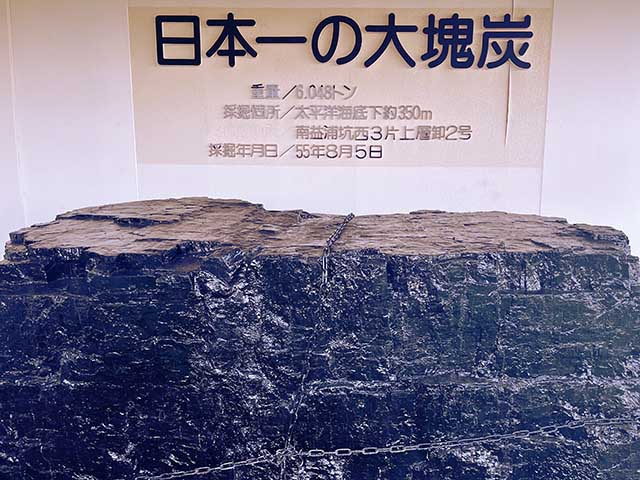

こういった試みや採炭技術に興味を持たれた方は、ぜひ「旧太平洋炭礦 炭鉱展示館」へ足を運んでみてください。石炭にまつわる資料が見られるほか、模擬坑道では海底での採掘がどのように行われるか、実際使用されていた機械とともに観察することができます。

釧路炭田の石炭埋蔵量はおよそ20億トンと推定されています。「黒いダイヤ」とも形容される石炭がまだ海底に眠っていると考えるとロマンがありますね。

釧路から海を眺める時は、そんな想いを馳せてみてください。

※画像は「旧太平洋炭礦 炭鉱展示館」で撮影したものです。

\ コメントくださ〜い /