北海道の川には、魚たちを支配する不思議な存在「ミンツチ」が住んでいたと伝えられています。

神様でもあり、妖怪でもあるという、二つの顔を持つ、謎めいた存在として語り継がれてきました。

ミンツチの誕生

むかし、北海道に「疱瘡神(ほうそうしん)パツムカムイ」がやってきました。

この神は疱瘡(天然痘)という病気を司り、人々を病に苦しめたのです。

ちなみにですが天然痘はウイルスによって起こる伝染病で、高熱と全身の発疹が特徴です。

重症化すると死亡率が非常に高かく、特に体力の少ない子どもは命を落としやすく、親にとって「子どもが命を奪われる恐ろしい病」だったのです。

明治時代にワクチンが普及するまで、流行のたびに多くの人が命を落としました。

そこでアイヌの英雄神オキクルミは、ヨモギで十字に結んだ草の人形を作り、軍団を組ませて疱瘡神に立ち向かわせます。六十一体の人形が戦いましたが、最後の一体が生き残り勝利を収めました。

この軍団を率いていた大将の名はチシナプカムイ。

戦いを終えたのち、彼が姿を変えて「ミンツチ」となったと伝えられています。

神となったミンツチは、石狩川に棲みつき、魚を支配する力を持ち、人々に豊漁をもたらしたといいます。しかしその代償として、水死者が相次ぐようになりました。

豊かな恵みをもたらす代わりに命を奪う怖ろしい存在であるので、次第に人々はミンツチに川を去ってほしいと願い出ました。

ミンツチがいなくなると水死は減ったものの、今度は魚がまったく獲れなくなったのです。

その後、ミンツチは各地を転々とし、ときに人を脅かし、ときに守護する存在として語られ続けました。

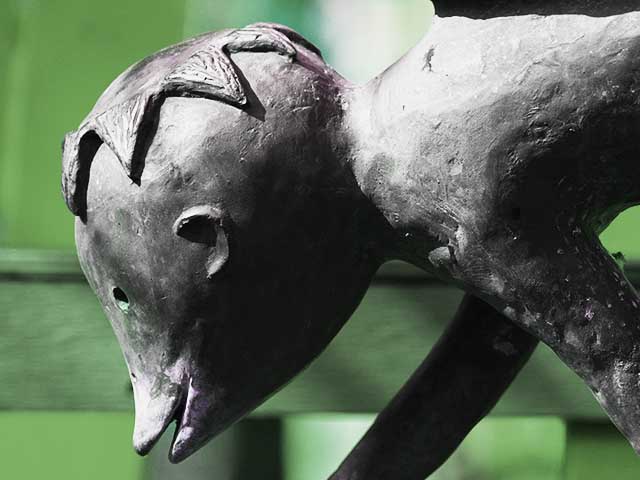

ミンツチの姿

ミンツチの姿は、子どものような背丈で、髪はあるものの頭頂部は禿げ上がり、肌は赤紫色でカメのように硬いといわれています。さらには、両腕は体の内側でつながっていて、片方を引っ張れば伸び、もう片方は縮んでしまうという特徴を持っていました。

見た目や特徴から、河童の同類というよりも、ほとんど河童そのもので、いくつかの民俗学的な仮説をたててみます。

まず名称の類似性からして、東北地方には蛇や水の霊を指す「ミヅチ(蛟)」という言葉があり、これが河童の呼称として用いられる場合もあります。ミンツチという名は、この「ミヅチ」と響きが近く、名称の借用が行われた可能性が考えられます。つまり、和人(本州側)とアイヌの交流の中で、河童の伝承や呼称が流入し、アイヌ的な文脈に組み替えられたのではないかという仮説です。

そして河童伝承そのものの広がり。北海道各地には、アイヌの伝承とは別に「河童」の話が残されています。これは松前藩を通じた和人文化の影響や、本州からの漁民・移住民との交流によって河童のイメージが持ち込まれた結果とも考えられます。もしそうだとすれば、ミンツチは「アイヌ固有の存在」ではなく、「河童伝説の変化」と見ることもできるでしょう。

ただし注意すべきは、ミンツチが最初から「河童」と同一視されていたわけではなく、疱瘡神との戦いや、川での水死と豊漁といったアイヌ固有の物語要素を強く持っている点。そのため、外来の河童伝承と結びついたのか、あるいは偶然に似た特徴を持っていたのか、確かなことは解りません。

つまりミンツチは、河童に似ていながらも、アイヌ文化に根ざした独自の存在であるのです。

この曖昧さこそが、謎めいた存在にしている・・・と思うのです。

※画像はイメージです。

\ コメントくださ〜い /